ようこそ仙台南伝道所HPへ!

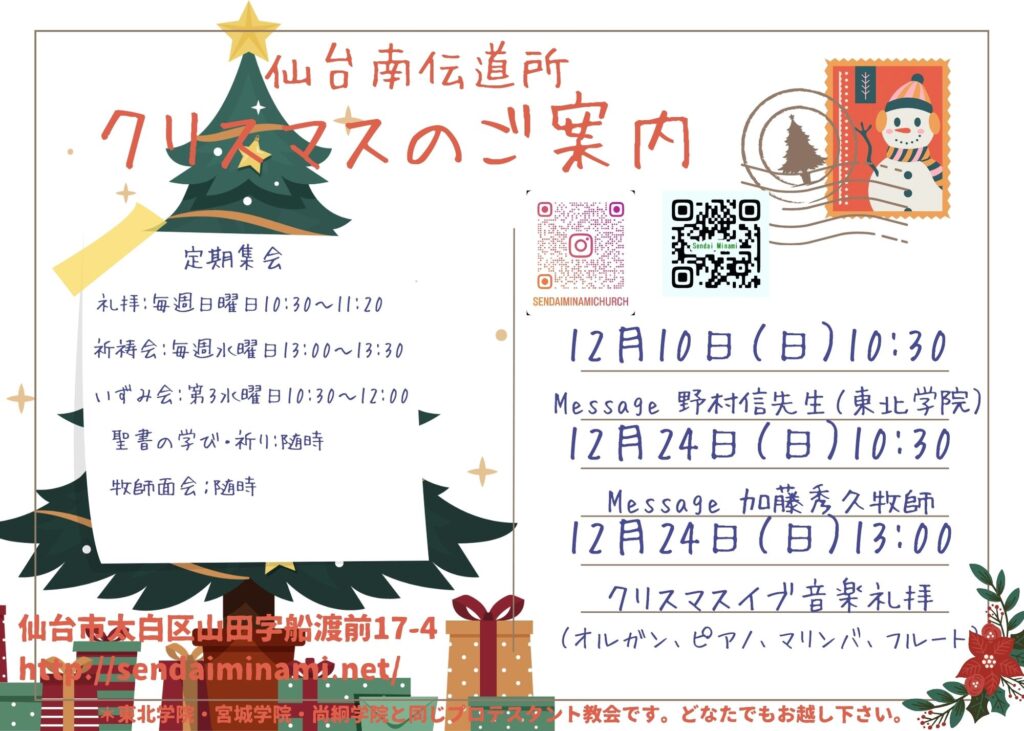

〒982-0814 宮城県仙台市太白区山田船渡前17-4

Tel/Fax:022-243-6710

メール:sendaiminamichurch@gmail.com

仙台南ICから仙台方面に向かって約5分/山田ICより約1分。

286号線から、すき家/コスモ/引っ越しセンター0123の交差点を、富沢・D2/ヨークベニマル方面へ。

田んぼの真ん中の一軒家向かいが仙台南伝道所。

教会敷地内・教会隣も臨時駐車場です。

★初めての方、一度だけ訪ねたい方、どなたでも歓迎いたします。

☆礼拝中の入退出は、受付対応が出来ない場合がありますが、どうぞお声がけ下さい。

★ご質問がある方は、お気軽にご連絡下さい。

「命 の 源」 加藤 秀久牧師

*はじめに

「私は主に仕える」。本日の「あなたたちはだから、主に仕えなさい。」というヨシュアの、この言葉を聞いた時(ヨシュア記24:14)、私はイエス様を信じて私の救い主として受け入れて信じた時のことを想い浮かべましたが、皆さんはどうでしょうか。私は、その時は、まだ神様のことを良く知らずに、ただイエス様を信じ、受け入れたようにも思えます。

*シケムでの契約

本日のヨシュア記には、イスラエルの民がモーセの後継者・ヨシュアによって多くの戦いの日々を経て、カナンの地を征服し、神様によって安住の地が与えられてから長い年月が流れた時のことが記されています。

ヨシュアは老人となり、イスラエルの全部族をシケムに集め、指導的な立場にある人達(長老、裁判人など)を呼び寄せました(23:1)。そして彼らに、イスラエル十二部族が一つの民として、どのように神様と共に歩むべきかを語り、大切なことは、これ迄自分達を選び、約束の土地へ導き入れた神、主を畏れ、主をのみ礼拝し、主にのみ仕えることを告げたのでした。

*「わたしとわたしの家は主に仕えます。」(15節)

このことは、単に「わたし」だけでなく、「わたしと私の家(家族)が主に仕える」ことを誓い(契約)、自分達の信仰を確かなものとすることです。イスラエルの人々が、民族として一致して神様に従う、その取り組みがいかに大切であり、緊急な課題であるかを自覚しなければなりませんでした。この、ヨシュアの告白は、イスラエルの人々全体にも共通する告白にならなければなりませんでした。

*「もし主に仕えたくなく、先祖の神々でも土地の神々でも、仕えたいと思うものを、今日、自分で選びなさい」(15節)。

このようにヨシュアから言われた民たちは、「数々の大きな奇跡を行い、行く先々で、又、通って来たすべての中で、私達を守って下さった方こそ、わたしたちの神です。」と告白しました(16節)。(21節・24節でも繰り返し)。

イスラエルは、神様の選び(参照:申命記7:6~8)によって特別な関係にあり、「律法」に従い、神の民としての教育を受ける必要がありました(同上6:6~9)。この教育によりイスラエルの民(ユダヤ人)は、信仰の継承によって、歴史における迫害・苦難をくぐり抜けて来られたのでしょう。

*信仰の継承

現代を生きる私達にとっても信仰の継承は深刻な問題になっています。核家族化が進み、家族の長となる者の価値観の違いなどから親から子供への信仰の継承がむつかしくなっています。イスラエルに於いても、「律法」をしっかりと学んでいるはずなのに・・一方では、異教の神々や他に目を向けてしまう弱い部分があり、彼らがその度ごとに、本来の信仰に立ち返り、神様からの赦しを受けていることも記されています。「主を捨てて他の神々に仕えるならば、一転して災いをくだし、滅ぼされる」と20節には神様の警告も語られます。私達も神様から与えられた子供・友人・知人・地域の人達に神様の言葉を伝えて、共に礼拝していかなければ、生きた、真(まこと)の神様のことを伝える者がいなくなり、滅んでしまうことを再認識する必要があると思います。

*「わたしは天から降って来た生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。わたしが与えるパンとは、世を生かすためのわたしの肉のことである。(6:51)」

本日の、イエス様のこの言葉に対して、多くの弟子達が、「こんな話を聞いていられようか。」とつぶやくのに気づかれたイエス様は、「霊」について教えられました。「命を与えるのは『霊』である。肉は何の役にも立たない。わたしがあなたがたに話した言葉は霊であり、命である。しかし、あなたがたのうちには信じない者たちもいる。」

*信仰

信仰は、肉体の力(目や耳や身体の器官他)を通してではなく、神様の霊(聖霊)によらなければイエス様を信じる信仰を持つことが出来ません(参照:Ⅰコリント12:3)。今週一週間、私達が行う全てのことが、神様の霊に導かれての歩みになるよう、その歩みを始めて参りましょう。

「主の声を聞く」 加藤 秀久牧師

*はじめに

私達は、日々の生活の中で、心を静めて神様の言葉(聖書・他)を読んだり、聞いたり、祈ったりする時間を持てているでしょうか?

又、私達の心に心配ごとや、かき乱されるような出来事に遭遇したり、あるいは、これからの自分の人生、歩みはどうなるのかなどの心配をして眠れない日々が続くようなことがあるかと思います。

*神様の安息

本日の、ヘブライ書4章には、神様の安息のことが告げられています。

特に11節には、「だから、わたしたちはこの安息にあずかるように努力しようではありませんか。さもないと、同じ不従順の例に倣って堕落する者が出るかもしれません。」と記されて、私達が熱心に努力するのは、神様が与えて下さる「安息に入るため」、神様の安息を自ら経験するため、そして不従順の例に倣って堕落する者が一人もいないようにするためと説明しています。

神様との交わりをもつことにおいては、私達は頑張らなくてもよく、神様は私達との交わりをもつため、すでに必要な居場所を作って下さっているので「安心してわたしを信じ、わたしと交わりの時を持ちましょう!関係を築き上げましょう!」と言って下さっていると思います。

*メリバの水(出エジプト記17:7)

本日の出エジプト記では、エジプト脱出後カナンへの荒れ野の旅の途中、飲み水がなく、不平不満で「つぶやき」、民は指導者モーセと争いになり、モーセは石で打ち殺されそうになりました。この民たちの「つぶやき」は、その後、彼らを40年間の放浪の旅となり、最終的には第一世代の者達は約束の地カナンに入ることは出来ませんでした。彼らは、導かれる唯一の神様ではなく他の神々に心が奪われ、仕える失敗も繰り返しました。そうならないためには自分自身を知り、何事も正しく見極めていく心を整えておくことが大切です。その為の必要な道具は、神の言葉・聖書にあります。

*「神の言葉は生きており、どんな両刃(もろは)の剣よりも鋭い」「神の言葉は剣よりも鋭く、精神と霊、関節、骨髄、を切り離すほどに刺し通して心の思いや考えを見分けることが出来る」(ヘブライ書4:12)。

私達人間の体は関節、骨髄、精神、霊および心の思いや考えがありますが、私達にはどこからどこ迄が関節で、どこ迄が骨髄かは分からず、又、心にも色々な考え方や思い、感情があり、それらは私達人間から出たものなのか、神様から出たものなのか、悪魔による働きから出たものなのか...その判断は人によって違い、その分かれ目もはっきりしません。ですから私達が勝手な判断で、考え違いをしてしまうことが起こり得ます。そのような時、私達は神様の前に静まり、神様と交わり、神様の言葉に耳を傾けることで、私達は正しい方向へと歩むことが出来ます。13節に「神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、わたし達は自分のことを申し述べねばなりません」とあります。

*偉大な大祭司・神の子イエス・キリスト(ヘブライ書4:14~)。

「祭司」は、民が神様を礼拝し神様に近づくために仲介の務(つと)めを果たし、中でも上に立つのが大祭司でした。イエス様は私達のために、神様との間を取り持つ大祭司として神様からこの世に遣わされ、私達と同じ試練に遭われました。そして私達の罪を赦(ゆる)していただく為に十字架で死なれ、神様によって復活し昇天され、今は最も権威ある天の父(神)の右の座に着かれて私達に聖霊を送り、今も私達の為にとりなして下さっています。私達の心に心配ごとや、かき乱されるような出来事が起こった時、あるいは現状に対する不平不満やつぶやきが生まれた時、神様は、全ての人達と関係を持ち、神様がいつも共にいることを知って欲しいと願っていますので、私達が神様に聞くようにと、あえて私達を厳しい場所に置くことがあるかも知れません。しかし私達は偉大な大祭司をもっているという確信こそ、全ての持てる中で最も素晴らしいものです。この大祭司のおられる恵みの御座から、信仰によって神様からの安息と祝福がもたらされることを今一度、心に留めたいと思います。

「信仰の投げかけ」 加藤 秀久牧師

*はじめに

私達は聖書の言葉を通して神様の言葉に耳を傾け、神様が私に語りかけていることを信じて神様の業が行われるまで待ち望むことが出来ているでしょうか。本日のヨブ記23章は、ヨブに降りかかった災難を聞いて、親しい友人達(2:11/エリファズ・ビルダド・ツォファル)が見舞い慰めようとやってきてヨブの訴えを聞き、エリファズが述べた意見(勧め・22章)に対してヨブが答えている箇所です。

*直接神に訴えるヨブ

3人の友人達は代わる代わるヨブの苦しみの根源をさぐり、4章以降(エリファズ:4~5章・15章・22章、ビルダド:8章・18章、ツォファル:11章・20章)で、ヨブと議論しつつ解決の道を示そうとしています。エリファズは22章で、ヨブの苦しみはヨブ自身に原因があり、ヨブの心が曲がっていることで不幸を招いているので、「神の教えを受けて、神の言葉を心に納め、神のもとに立ち帰り、不正を遠ざけるなら、あなたは元どおりにしていただける」と説得を試みます。これに対するヨブの答えは、人生の謎に焦点を当てて話をしています。ヨブはこれまで友人達の言葉に耳を傾けてきましたが納得出来ず、友人達との直接的な議論はやめて真剣に神様と言葉を交わしたいと思うようになります。しかし神様は沈黙を続けていて話をすることができない。だからといって神様は何もしてくれないかと言えばそうではなく、神様の計画するその時その場所で、神様の良しとされることを行なわれる・・。23章はヨブの心からの叫び・嘆きとなり、彼の強い想いを打ち明けて、ヨブの素直な気持が現われているようです。「どうしたら神様を見つけることが出来るか?神様と出会うことが出来たなら沢山色々なことを告げたい、話をしたい・・。神様の声を直接聞くことが出来たら、その言葉を受け入れられるのに・・。「そうすれば、わたしは神の前に正しいとされ、わたしの訴えはとこしえに解決できるだろう(7節)。」「わたしの足はその方に従って歩み、その道を守って離れたことはない(11節)」。」

*安息日のベトザタの池での奇跡

本日のヨハネ福音書には38年間病気で苦しんでいた人が癒された出来事が記されています。この奇跡は、ユダヤ教で床を担ぐことは律法で禁止されている安息日に行われました。なぜ安息日にイエス様は病人を癒したのでしょうか。それは安息日が「~してはいけない日」という 捉(とら)え方の違いを明らかにしようとしたからだと思います。

*「ベトザタ」(ヘブライ語)

ヘブライ語で「ベトザタ」は「恵みの家」の意味があります。そこでは病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていました。ヨハネ福音書の最後に抜けている4節が記されています。「彼らは、水の動くのを待っていた。主の使いが時々池に降りて来て、水が動くことがあり、動いた時、真っ先に水に入る者は癒された」とあり、ここにいる人々の背景には異教の神々の宗教の影響を強く受けて「恵みの家」と呼ばれていたことで大勢集って来ていたと考えられます。けれどもイエス様は、38年もの間、病気にかかっている人に声をかけました。彼はヨブのように神様を求めていたように思えます。

*神様のみわざ

イエス様は彼に、「良くなりたいか」と尋ねられ、答えた彼に「起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。」と言われました。「床」は「親密な交わりの場」をも意味し、神様と人とが親密な交わりのできる神様の国と考えられます。イエス様は彼に、俗なる社会、偽りの神々の情報のある社会との交わりを断ち切り、神様と交わりのできる場所に行くように言われたのです。私達も又、ヨブや池のそばで横たわっていた彼と同じように、この社会の中で、神様の働き・現れ、み業を待ち望んでいるのではないでしょうか。 本日もイエス様は、私達のいるこの地上、この社会、この礼拝の場所に来られています。イエス様が来られたということは、神様の国と同じような場所がこの所に現れて、体験することが出来るということです。だからこそ、この時、この場所で、神様を感じてほしい、知って欲しいと願っています。

神様に全てを委ねて、今週一週間の歩みを始めて参りましょう。

「主の道」 加藤 秀久牧師

*はじめに

私達が神様に従う道・主の道を神様と共に歩んでいる時に、私達の前に壁が出来て前に進めなくなるような出来事が起こることがあります。そのような時、私達はどのような願いと祈りを持って、神様に助けを求めつつ信仰生活を送っているでしょうか。本日の出エジプト記では、神様に近づくことが許されているモーセが、民の犯した罪を心配しながら、人々に寄り添い、神様に訴えている姿を見ることができます。

*イスラエルの民の罪

モーセがシナイ山で、神様から契約の板(十戒)を受け取っている間に、待ちくたびれたイスラエルの民は、金の子牛の像(偶像)を造り、それに祈りを捧げ、飲み食いして乱れた行為を行ないました。山から下りてこの光景を見たモーセは激しく怒り、神様から戴いた十戒の二枚の石板を山のふもとで砕き、造った偶像を火で焼き、粉々に砕き、水の上にまき散らして飲ませたと記されています(32:19~)。民が犯した罪は、神様の大きな怒りを招きました。そして神様は、ご自分がかたくなな民に対して怒りによって滅ぼすことがないように、今後は民との旅には同行せず、神の使いの者を先導させると言われました(33:1~)。

*臨在の幕屋

この知らせを聞いた民は嘆き悲しみましたが、身に付けている飾りを取り去るなら神様は再び考えて下さると聞き、民は身に付けている飾りを全て取り去りました。モーセは宿営から遠く離れた所に神様にお会いする場所として一つの天幕を張り「臨在の幕屋」と名付けました。モーセがその幕屋に入ると、雲の柱が降りて来て入り口に立ち、神様はモーセと語られました(9節~)。モーセは神様に、神様が自分を民のリーダーとして選ばれているのだから、神様が旅の同行者になって欲しい。そうでなければ自分達に旅を続けさせないようにと粘り強く訴えました。そして、もし旅に同行されるならば、イスラエルの民と神様との関係は他の民族とは異なる特別な善い関係であることを示すことになると訴え、「神様の栄光」を示して欲しいと願いました。そこで神様はモーセに岩の傍に立つように命じて、神様が通り過ぎる時、モーセの目は神様の手で覆われ、通り過ぎた時、手を放したのでモーセは神の後ろを見た、とあります(18節~)。

*カナの婚礼(イエス様の最初のしるし)

本日のヨハネ福音書2:11には「イエスは、この最初のしるしをガリラヤのカナで行なって、その栄光を現された」とあります。「しるし」はイエス様の「奇蹟」のことであり「神様の業が現わされる」ことです。

その日、イエス様と弟子達が婚礼に招かれた時のこと、途中で婚礼の祝いに欠かすことの出来ないぶどう酒が足りなくなったことに気付いた母マリアが、イエス様にそのことを伝え、召使い達にもイエス様に従うように言いました。イエス様は召使い達に、置いてあったユダヤ教の「清め」に用いる六つの水がめに水を満たすように命じ、その水を汲んで宴会の世話役に運ぶように命じました。世話役が水を味見すると、良いぶどう酒に変わっていました。これが「最初のしるし」です。

*水からぶどう酒へ

清めのための六つの水は、自分自身を清めて神様に喜ばれようとする人間社会の価値観や、人間の努力で生きようとする、限界のある世界を意味しているようです。しかしイエス様は「水」を「ぶどう酒」に変えられたことで神様の栄光を現されました(11節)。 神様は、頑張っても不完全な器でしかない私達を、神様の御心にかなう者として変えて下さり、聖(きよ)めて下さる完全な唯一のお方であることを現していると思います。神様の御業が起こる時、神様と民との間をとりなしたモーセの働きや、祝宴が守られるためにイエス様に状況を知らせて、召使いにイエス様に従うように導いた母マリアの働きを知らされます。

「恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ(出エジプト33:19)」神様は、御業である「しるし」を通して、今日もこの場所・伝道所に、私達と共にいて下さり、神様のご栄光を現されます。この場所には癒しがあり救いがあります。今週も神様の示す道を共に歩んで参りましょう。

「主の呼びかけ」 加藤 秀久牧師

*はじめに

皆さんはどのような時に、神様からの言葉、呼びかけを感じることがあるでしょうか?神様は天と地を造り、植物や生き物を造り、人を神様に似せて造り世界を管理する者とされました。このように私達人間は、神様と近い関係を持ち、神様と会話できるようにと御業によって語りかけて下さっています。神様からの語りかけは、日々の生活の中で頻繁に起きていますが、その語りかけに私達が耳を傾けるか、傾けないかは、私達自身の選択、自由意志によります。

*少年サムエル

本日の旧約聖書は、神様の声を聞いた者の話です。サムエルは幼い時に、祭司エリに預けられて少年となり主に仕えていました。彼は神の箱(十戒の石板が入っている)が置かれている神殿に寝ていました。神殿は神様が臨在されている場所です。彼は未だ神様のことを十分知らず、神様からの言葉も聞くことはありませんでした。その夜、サムエルは自分を呼ぶ声に気づき、祭司エリが呼んだと思い、エリのもとに走り「お呼びになったので参りました」と言いましたが、エリから「私は呼んでいない。戻ってお休み」と言われてサムエルは戻り、寝ました。しかし眠りについたサムエルに、又「サムエルよ」と呼ぶ声が聞こえたので、走って「お呼びになったので参りました」とエリに言いましたが、エリは「私は呼んでいない。戻ってお休み」と言いました。1節には「その頃、主の言葉が臨むことは少なく、幻が示されることもまれであった」とあるので、祭司エリも神様からの呼びかけとは気づかなかったのでしょう。三度同じことが起こった時、エリは、サムエルを呼んでいたのは神様であると悟り、サムエルに「又、呼びかけられたら、『主よ、お話しください。僕は聞いております』と言いなさい。」と教えました。戻って寝ていたサムエルは、再度の神様の呼びかけに『主よ。お話しください。僕は聞いております。』と答えました。

神様が語られたことは、神様の言葉に聞き従わなかった祭司エリの家に起こされる「神様の裁き」についてでした。翌朝エリはサムエルを呼んで、神様の言葉をすべて話すように言いましたので、彼はすべてを話し、伝えました。その後、サムエルは成長し、神様は彼と共におられ、サムエルは神様からの語りかけの言葉をすべて聞き漏らすことなく人々にも語り伝えたので、人々から「預言者」として認められていきました。

*「来なさい。そうすれば分かる」

本日のヨハネ福音書は、荒れ野で罪の赦しを得させるために人々に悔い改めのバプテスマ(洗礼)を授けていたヨハネは、イエス様にもバプテスマを授けた翌日のことです。二人の弟子と一緒にいた時、歩いておられるイエス様を見つめて「見よ、神の小羊だ」と言いました。

29節では「見よ、世の罪を取り除く神の小羊」と言っています。二人の弟子はそれを聞いてイエス様に従いました。イエス様は従ってくる二人を見て「何を求めているのか」と言われ、彼らは「先生、どこに泊まっておられるのですか」と聞くと、イエス様は「来なさい。そうすれば分かる」と言われました。二人はイエス様が泊っておられる所にも泊まりました。このことは、私達がイエス様に目を向けてイエス様の後について行かない限り神様のもとには行かれず、又、イエス様のもとにとどまることは「神様のご臨在・霊」の中に生かされることを教えています。

*神の小羊=この人を見よ

この言葉は2つの文字で示され、「人間の形」・「見る」という意味になり、「見る」は、(換気口の意味から呼吸する=)「生きる」という意味が含まれ、イエス様はまさに「生きている人の形をとってこの地上に来られ」、「この人を見よ」=イエス様を見れば神様がどんな方であるかがわかる、神様のご計画がわかる、だから「イエス様を見なさい」という意味がこの「小羊」に込められています。私達は神様に似せて造られ、神様との関係を持つために造られ、生かされています。

イエス様は今日も私達に「来なさい。そうすれば分かる」と言われます。イエス様が私達のために全てのことをして下さいます。

今週も一週間、イエス様の言葉に導かれながら共に歩んで参りましょう。

「東方の博士たち」 加藤 秀久牧師

*はじめに

先週の主日のクリスマス礼拝では、羊飼い達が「輝く光」に導かれて、天使が話してくれた通りの飼い葉桶に寝かせてあるイエス様を探し当てたことを学びましたが、本日の聖書では、イエス様にすてきなささげ物をした東方の博士達を見ていきたいと思います。

*東方の博士たち

彼らは占星術の学者で、天文学の知識を持ち、メシアの星が現われた時、その意味を探ろうとした知識階級に属し、さらに長旅をするだけの経済力を持ち、ヘロデ王のいる宮殿で王との面会が許可されたこと。誕生したイエス様に宝ものをささげたことから、羊飼い達とは対照的でありました。

*エルサレムの反応

東方の博士達はどのようにしてイエス様の誕生に出会えたのでしょう。彼らはエルサレムに来て「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。」(2:2)と言っています。東の方から来た博士といえばユダヤ社会から見ると異邦人です。その彼らがなぜ星を見て「ユダヤ人の王として生まれた方の星」と分かったのでしょうか。しかも彼らはユダヤ人の「王」として生まれた方に捧げるにふさわしい贈り物を携えて、遠い道を旅してエルサレムにやって来たのです。彼らは、きっと神様の支配に従い、礼拝すべき真の支配者であり王となるメシアの誕生の星を研究し、探し見つけて、礼拝する為に旅に出たのでしょう。

これを聞いて驚いた当時の王・ヘロデは不安を抱き、エルサレムの人々も同様でした。一つの国に二人の王が存在することはあり得ないからです。ヘロデ王は、民の祭司長達や律法学者達を皆、集めて、メシアはどこに生まれるのかと問いただし、預言書から「ベツレヘム」であることを聞いた王は、ひそかに博士達を呼び出して星の現れた時期を確かめました。それは、生まれた幼子を殺そうと考えたからです。

*預言者イザヤによる預言

本日のイザヤ書11:1以下に、「エッサイの株からひとつの芽が萌えいで、その根からひとつの若枝が育ちその上に主の霊がとどまる。」とあります。エッサイはダビデの父であり、エッサイの株とはダビデ王朝を指し、その木が倒されて価値の無いように見える切り株から、一つの新芽が生え出て、そこから若枝が育ち、新しく立てられるメシアの上には「神の霊」が臨むこと、そしてその霊とは、「知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り、畏れ敬う霊」であることが記されています。

これは、ダビデの子孫からメシア(救い主)が新芽として生えて成長し、彼は、主を畏れ敬う霊に満たされて、全人類に影響を及ぼす者になるとのイエス様誕生の預言です。10節には「エッサイの根は すべての民の旗印として立てられ 国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。」と記されています。イザヤは世界と混乱のただ中で神様の栄光が全世界を覆うことを幻で見ていました。神様の栄光は輝く光、また星のようになり羊飼いや東方の博士達に現れたと思います。

*博士たちの贈り物

東方で見た星が博士たちに先だって進み、ついに幼子のいる場所の上に止まりました。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金・乳香・没薬を贈り物として献げました。黄金は王位の象徴でありイエス様が全てにおいて「王の王」と呼ばれるお方であることを世界に示しました。乳香は崇拝に使われる高価な香料で、祈りの象徴となっており、イエス様が神様から油を注がれた者(キリスト)であり、聖別され称えられ、礼拝される存在であることを現しています。没薬(ミルラ)は遺体の防腐剤として用いられるものであり、イエス様の苦難の生涯を象徴するにはふさわしく、世界の罪を負い神の御子として死ぬ為に生まれ(やがて復活する)ことを意味しています。

わたしたちも、このイエス様の光に照らされて神様との歩みを始めました。わたしたちは、神様の光の輝きを携えて、どんなことにも立ち向かっていく信仰によって、今週一週間の歩みを始めて参りましょう。

佐藤義子 協力牧師

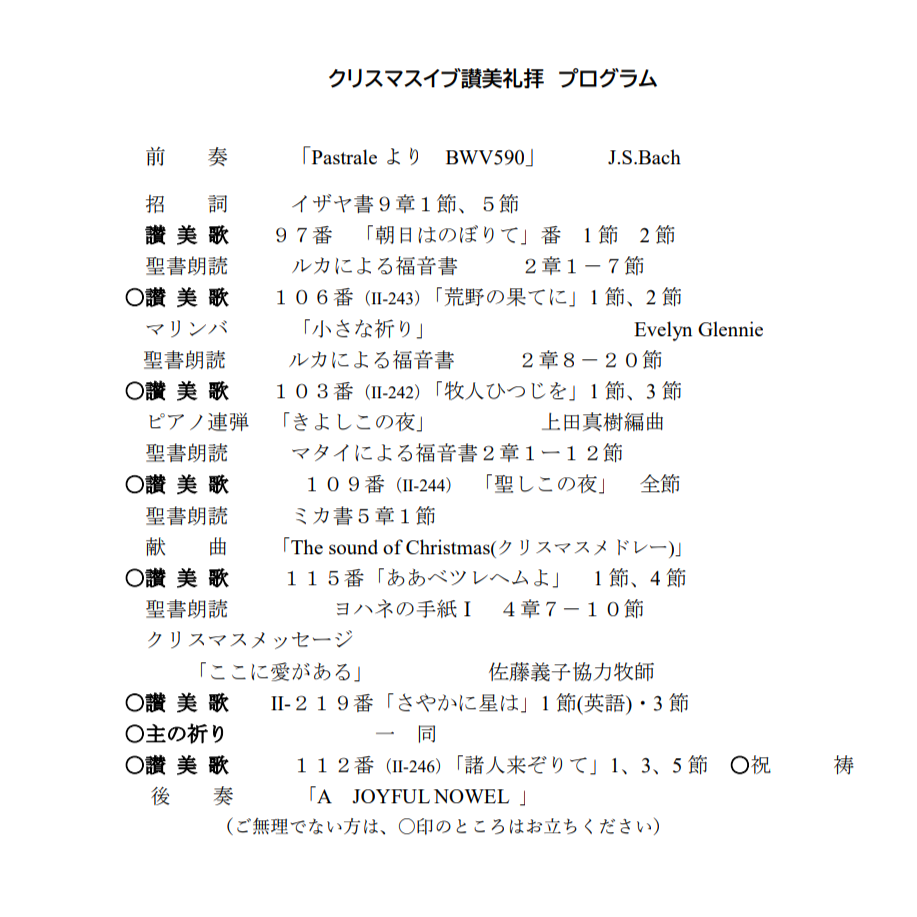

今日はご一緒に、主イエス・キリストの誕生をお祝いする日です。

もし、イエス様が生まれていなかったら、ここに教会が立つことはなかったですし、この世界からクリスマスというお祭りも生れませんでした。それほど大きな出来事でした。

イエス・キリストはなぜ、お生まれになったのか、その答えが、今お読みした9節と10節に書かれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神(かみ)は、独(ひと)り子を世にお遣(つか)わしになりました。

その方によって、わたしたちが生(い)きるようになるためです。

ここに、神(かみ)の愛(あい)がわたしたちの内(うち)に示(しめ)されました。

わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、

わたしたちの罪(つみ)を償(つぐな)ういけにえとして、御子(みこ)をお遣(つか)わしになりました。

ここに愛(あい)があります。 (ヨハネの手紙一 4:9~10)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イエス・キリストは、神様がこの世に遣わされたのであって、つかわした目的は、私達人間が生きるようになるため、と言っています。

神様は、私達の命の「創造者」であり、私達は、両親を通して神様に命を与えられた「被造物」です。ですから、私達が生きることも、又、死ぬことも、神様がお決めになることです。

私達は、肉体の身体だけで生きているのではなく、精神・心・魂も与えられて生きています。

私達が本当の意味で、生き生きと生きていくためには、どうしても神様の独り子であるイエス様が生まれて来なければなりませんでした。

神様は、私達人間を造られた時、神様に似せて造られたと聖書にあります。

似せて造られているのは、霊である神様と交わることが出来る「霊性」で、神様の語りかけに応える人格が与えられていることや、又、ロボットではなく自由意志が与えられていることなどが考えられています。自由意志を与えられた私達人間は、アダムとイブの話からわかるように、神様に従順に生きることが出来ず、神様の教えを聞いても耳を貸さず、自分中心に生きて、罪に罪を重ねる歴史を繰り返してきました。それゆえに、神様と人間の関係は断絶したのでした。

しかし、神様の、私達人間に対する愛は大きく深く、神様は、この断絶関係をいつまでも放置することはなさいませんでした。神様はついに、救いの道を計画されたのです。

わたし達人間社会でも、罪を犯せば必ず償いが求められます。そうでなければ「正義」は死んでしまうからです。神さまの、救いのご計画とは、「人間の罪のつぐないの道」でした。

人間の罪(神様を自分の造り主として認めず、その教えに従わず、自分中心に生きること)を借金という言葉に置き換えて説明しますと、人間の、神様に対する借金は莫大であり、神様から赦していただくためには、借金のない人が肩代わりして償わなければなりません。ところがすべての人間には借金があり、肩代わり出来る人はいません。もし、出来るとするなら借金のない人、いわゆる罪のない者が、人間のすべての罪を肩代わりして、神様から罪の赦(ゆる)しをいただくことです。

そのため、神さまは、罪のない神の子である独り子を、人間社会に送り出し、人間として誕生させることでした。この出来事こそ、おとめマリアが聖霊によって神の御子を宿して、イエス様の誕生(=クリスマスの出来事)への道が開かれていきました。

そして十字架の出来事は、すべての人間の罪のつぐないの肩代わりの出来事であり、それによって、信じるすべての者に、神様からのゆるしが与えられた出来事でありました。

先ほどの聖書の言葉:

<わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。>

と共に、毎週の礼拝で私達は次の御言葉を聞いています。

<神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。>(ヨハネ福音書3:16 )

今、世界は大きな戦争が起こっており、誰も止めることは出来ないでいます。国の指導者達が、神ではなく、自分が自分の支配者になっているからであり、本来、従うべき世界の創造者である神様の声を聞こうとしないからであり、平和が遠くなっています。振り返って私達が自分自身を見る時、戦争を嘆く一方で、家族、友人、知人、出会う人達と、いつも平和に暮らしているかと問われるならば、そこには自己中心のぶつかり合いや、愛すること、赦すことが出来ないでいる状況があることで、自分の弱さを知らされるのではないでしょうか。

私たちは、私達に命を与え、日々生かして下さる神様に目を向け、従うべきお方は、神様であり、神様の愛を伝えて下さっているイエス様であることを確認した時、新しい生き方が示されてきます。私達が生きる道は、この世の悪(神様から引き離そうとするこの世の誘惑などの力)の支配下にとどまらず、神様の支配下に移されて、神様からの光をいただきながら、少しずつ変えられていくのです。私達は、讃美歌や祈りを通して、聖書の言葉を通して、説教を通して、耳を傾ける時、そして従う時、神様から知恵や力、励ましや勇気と愛を、日々いただくことが出来ます。

今日、神様がイエス様を送って下さったその喜びを共に味わえることを、感謝して祈ります。

<祈り> 私達を愛し、守り、導いて下さっている 天におられる父なる神様。

今日こうしてクリスマスを祝うことが出来る恵みを感謝いたします。

私達が生きているこの世界には、多くの苦しみ、悩み、失望があり、どうしてよいかわからない時もあります。そのような時、私達はあなたに祈ることが出来ることを忘れることがありませんように導いて下さい。今日、この喜びを味わうことが出来ない世界中の方達に、一日も早く、平和が与えられ、国の責任を担っている人達が、神様の御心を求めて、知ることが出来、それに 従う決断へと導いて下さいますように、心からお願い致します。主の御名によって祈ります。